近い将来の自動運転を考える公開シンポジウムを開催「自動運転技術は〝進化した運転支援技術〟」

matsuguma

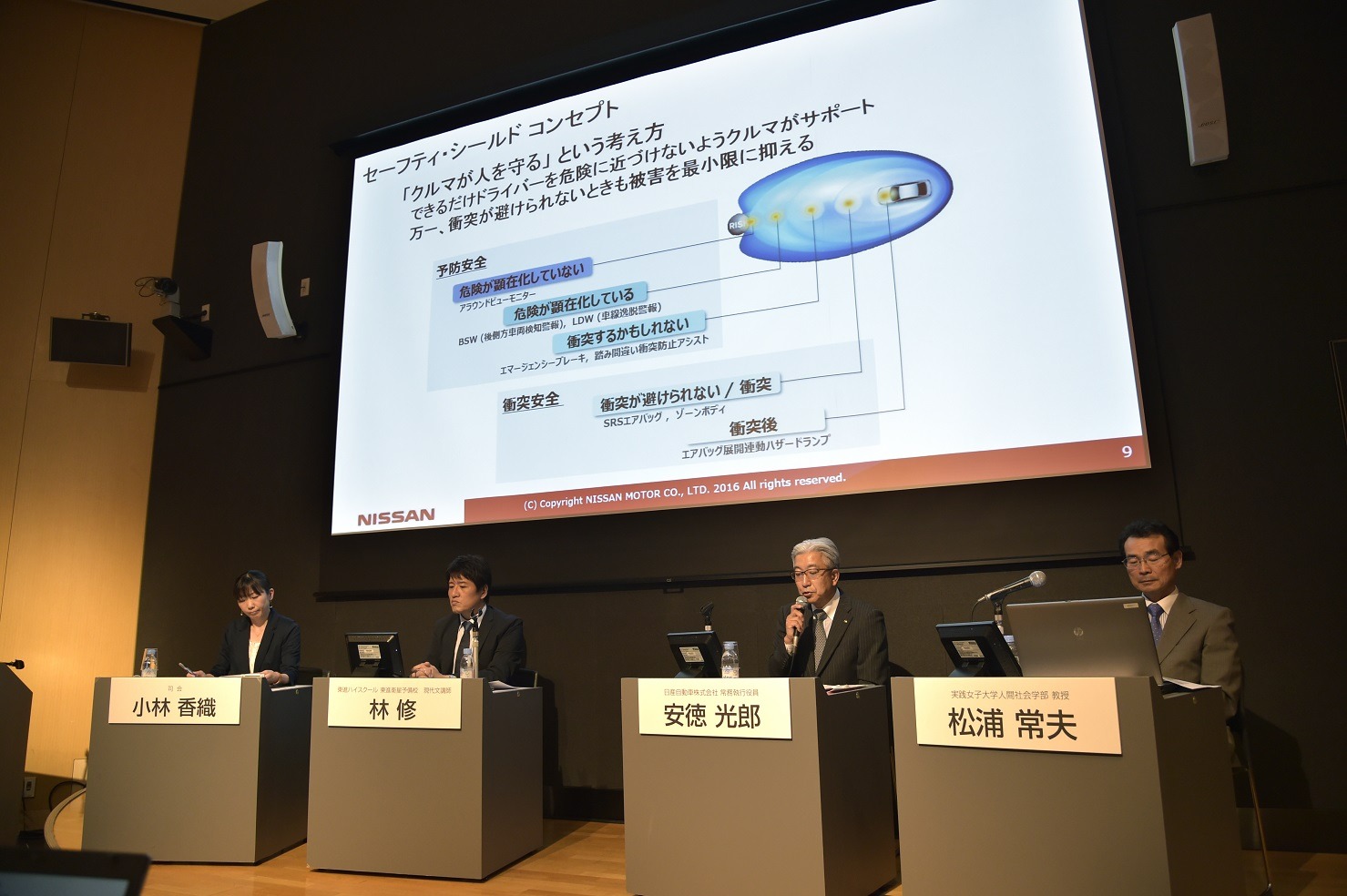

クルマの自動運転技術の普及により、社会や移動がどのように変わるのか?──朝日新聞メディアラボ主催の公開シンポジウム「自動運転技術で私たちの移動はどう変わる?」が、8月1日に都内で開催された。ディスカッションには、日産自動車・安徳光郎常務執行役員、交通心理学を専門とする実践女子大学人間社会学部・松浦常夫教授、東進ハイスクール/東進衛星予備校・林修講師が参加した。

クルマの自動運転技術の普及により、社会や移動がどのように変わるのか?──朝日新聞メディアラボ主催の公開シンポジウム「自動運転技術で私たちの移動はどう変わる?」が、8月1日に都内で開催された。ディスカッションには、日産自動車・安徳光郎常務執行役員、交通心理学を専門とする実践女子大学人間社会学部・松浦常夫教授、東進ハイスクール/東進衛星予備校・林修講師が参加した。

(写真右:幼少時代を振り返って会場の笑いを誘った東進ハイスクール・林講師)

ディスカッションではまず松浦教授が、クルマを運転している際のドライバーにかかる負担、運転によって引き起こされるストレスや、交通事故の起こるタイミングなどを説明。運転中は変化する環境への順応や、安全に配慮しながら道路上を高速で移動する等、ドライバーへの身体的・精神的負担は非常に大きく、運転中のドライバーの感情として事故や道路環境に対する不安や他車に対する様々なストレス感情を抱いていることが多いと分析し、自動運転技術がこの問題を解消する手段だと述べた。

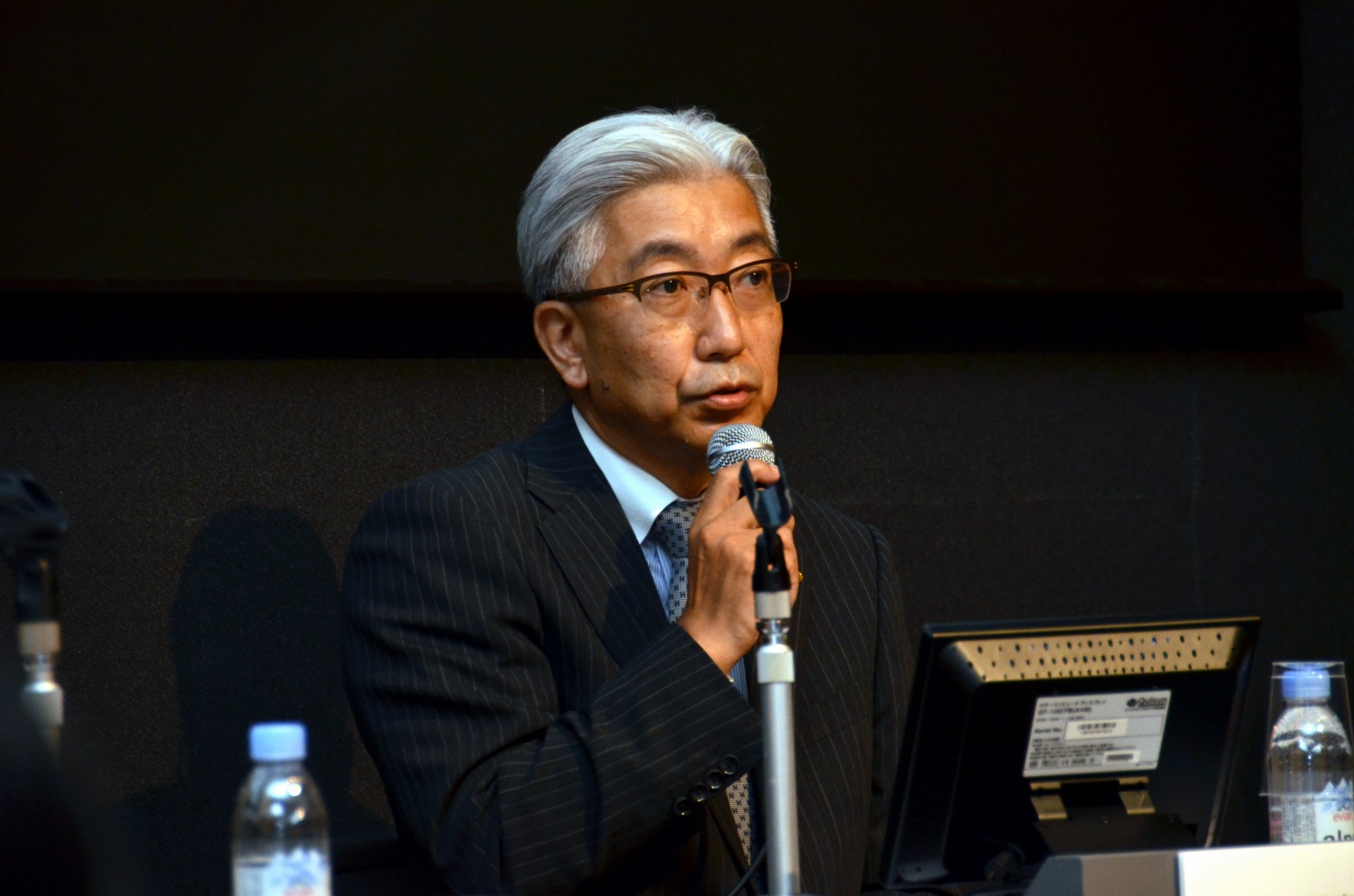

続いて安徳常務が、自動運転技術の進化によってもたらされる社会的なメリットと、8月末に発売予定のセレナに搭載される自動運転技術「プロパイロット」を紹介した。同システムでは、巡行時には前のクルマとの車間距離を取りながら、ステアリング支援により車線中央付近を維持して走行できることに加え、ドライバーの感覚に合ったスムーズな加減速やなめらかなカーブ走行を実現したと説明。将来的には、安全走行を実現しながらドライバー個人の癖や好みをクルマが学習して、その感覚に合わせたりするなどの研究開発を進めていると述べた。

(プロパイロットによって運転時のストレスを軽減できると話す日産自動車・安徳常務執行役員)

(プロパイロットによって運転時のストレスを軽減できると話す日産自動車・安徳常務執行役員)

これらを受けて林講師は「子どもの頃、ドライブの帰りはよく運転を巡って両親が喧嘩していたのを思い出した。ストレスを軽減する自動運転技術の普及によって、家族間の楽しい会話が生まれるのではないか」と話し、会場の笑いを誘った。また、普段は移動時間を有効に使うため、電車などの公共交通機関を利用しており「将来的には完全自動運転車に乗って授業の予習や採点を行ないたい。今日の話を聞いて、自動運転技術は〝進化した運転支援技術〟だと認識できた」とシンポジウムを総括した。

Facebookで更新情報をチェック!